第52回 市村学術賞 貢献賞 -01

高臨界電流密度を有する超伝導材料の作製と応用展開

| 技術研究者 | 成蹊大学 大学院理工学研究科 教授 / リーディングリサーチャー 三浦 正志 |

研究業績の概要 |

|

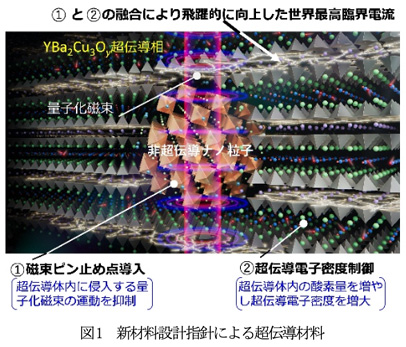

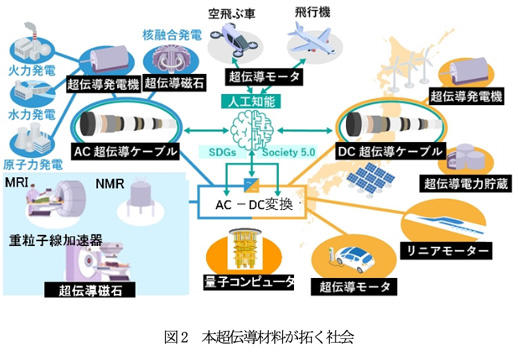

超伝導材料は、冷やすことで電気抵抗ゼロで大電流を流せる唯一の材料であるため、核融合発電、核磁気共鳴イメージング(MRI)、核磁気共鳴装置(NMR)、リニア、超伝導送電、航空機用超伝導モータなど様々な応用が期待されている。これらには、抵抗ゼロで流せる電流密度である臨界電流密度(Jc)の飛躍的な向上が求められている。主に ①超伝導体内に侵入する量子化磁束の運動を抑制する磁束ピン止め点(非超伝導)の導入や②キャリア密度等の制御による超伝導電子密度の向上の融合による新しい材料設計指針が必要である(図1)。しかし、多くの超伝導材料では、磁束ピン止め点を導入することで結晶性やキャリア密度が低下するため、①②両方を融合することが難しくJcは頭打ちとなっていた。

|