|

青・緑・赤の光の三原色の中で青色は最も高エネルギーであり、また白色光源は青色を変換して作られることなどから、青色発光素子は産業上で特に重要な技術である。無機の青色発光ダイオードの開発では2014年に3名の日本人の先生がノーベル物理学賞を受賞され、今では省エネルギーな光源としてLED照明などに利用され広く普及している。一方で、有機発光ダイオード、つまり有機ELは発光色の鮮やかさや微細加工が比較的に容易などの利点から、スマートフォンの画面や大型テレビとして既に広く利用されている。このように有機ELは産業化が大きく成功している一方で、三原色の中で最も難しい青色に関しては発光に要する電圧が高く、消費電力が大きくなってしまうという問題を未だに抱えている。例えば、ディスプレイ程度の明るさの発光を得るためには4V程度もの大きな電圧をかける必要があり、今後の省エネルギー化に向けて、駆動電圧の低減は解決すべき喫緊の技術課題である。

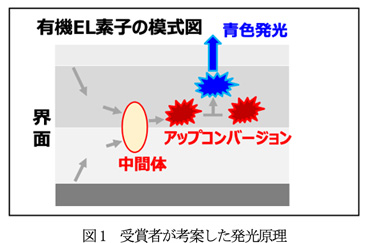

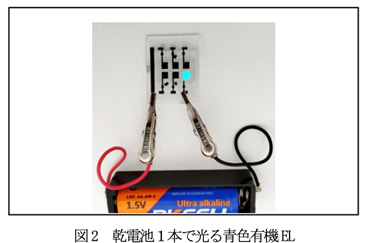

受賞者は、二種類の有機分子の界面で起こる独自の発光原理を見出し、1.5Vの乾電池1本で発光できる世界最小電圧で駆動する青色有機ELを開発した。これまで有機EL研究においては、分子の界面は失活サイトになるということで忌避されてきた歴史がある。受賞者は、発光とは逆の太陽電池の発電プロセスの知見を活かし、光と電荷の変換過程の途中に分子界面で生成する電荷移動状態という中間体を利用し、さらにアップコンバージョンという過程を経て、注入電荷をエネルギーの高い青色の励起状態に変換する一連の発光過程を考案した(図1)。開発した有機EL素子は462nm(2.68eV)の青色光が1.26Vという超低電圧から発光が開始した。つまり、1.5Vの乾電池1本をつなぐだけ素子から青色が発光できる(図2)。このような超低電圧の青色発光は、2014年にノーベル物理学賞を受賞した無機の青色発光ダイオードでも不可能であるため、世界最小電圧で光る青色発光素子と言え、今後のディスプレイ機器の省エネルギー化につながる研究成果である。

|