究極の立体映像体験をもたらすホログラフィ |

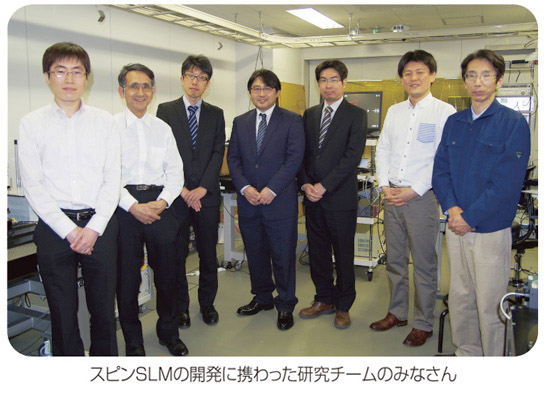

ホログラフィは、照射面に入射した光が散乱する回折現象を利用して立体像を表示する技術である。人の視覚機能と整合性を持ち、光の波面を完全に再生できるホログラフィ方式は究極の立体映像方式とも呼ばれ、立体テレビ実現のキーテクノロジーとして期待されている。一般的に光を変調するために使われる光学デバイスは、空間光変調器(SLM)と言われるが、現行のSLMは画素ピッチがおよそ4μmで視域角度は10°弱という狭い範囲でしかない。これでは少し顔を振っただけで立体像が見えなくなってしまう。実用に耐えるためには画素ピッチを1μm程度に小さくし、30°以上の視域を確保する必要がある。このスペックを実現できれば、立体映像だけでなくさまざまなデバイス用途への転用も期待できる。

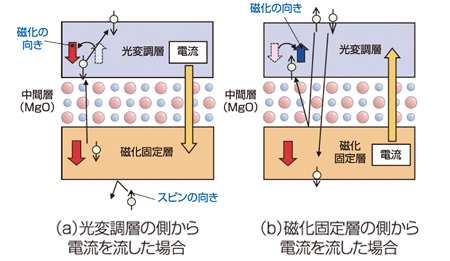

NHK放送技術研究所の開発チームが着目したのは、応答性が高速で、かつ微細化が可能な「スピン注入磁化反転技術」だ。これは1990年代から学会でも発表され、磁気を使用したランダムアクセスメモリ(MRAM)の基本原理として、2000年代にかけて盛んに研究されてきた。液晶やDMDといった他の出力方式も検討されたが、応答速度や高密度化といった要求性能をクリアするのは困難である。特に、スピンSLMでは原理的に数十ナノセカンドの応答速度が見込まれ、他方式とは桁違いの速さを持つことも決め手になった。

|

研究開発に弾みをつけた大型プロジェクト |

このような磁気抵抗素子をホログラフィ技術に利用することは、世界初の試みである。当初は、素子をどのように設計し動かすかが課題であり、磁気光学効果が大きく、かつスピン注入(電流)による磁化反転のしやすい材料選びに多くの時間が費やされた。また、開発チームを悩ませたのが「測定と評価」である。当時は光変調性能の低い材料で製造していたため、測定自体が困難を極めた。

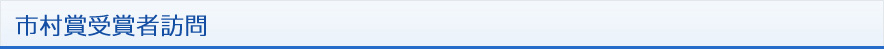

測定装置を大学研究室で借りて基礎データの収集が可能になり、さまざまな試行錯誤の末、スピンSLMは光変調を示せるレベルにまで開発が進んだ。加えて、研究を後押ししたのが情報通信研究機構(NICT)の推進プロジェクトだ。高臨場感デバイスについてのテーマ設定があり、2009年10月には国家プロジェクトとして受託。測定装置の購入、新規材料の入手などが進んだことで、2011年に画素ピッチ1μm、画素数1×10の一次元スピンSLMを開発し、光変調動作を実証した。その後、多岐に渡る要素技術を実現し、2016年には画素ピッチ2μm、画素数100×100のアクティブマトリクス(AM)駆動二次元スピンSLMの開発に成功した。研究開始から9年、画素ピッチ2μmのデバイスによる画像表示は、二次元SLMでは世界最小となる快挙である。

|

超高密度かつ超多画素を実現するために |

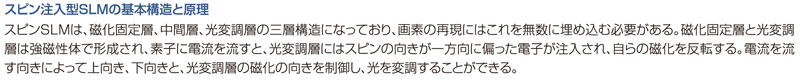

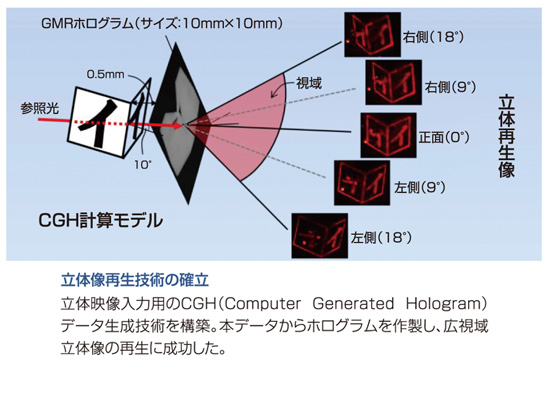

スピンSLMは、世界最小の画素ピッチを実現したが、新規性のひとつに素子の低電流化によるAM駆動方式の実装がある。一般の液晶表示装置ではメモリ機能を付加する目的で、画素内にキャパシタやトランジスタ回路を設ける工夫が必要だが、それは構造の複雑化と画素ピッチ拡大を招いてしまう。スピンSLMでは、シリコンバックプレーン上に成膜をした上で微細な加工を施し、画素を作製。トランジスタが画素単位で形成され、自らがメモリ機能を備えることで、省スペース・高精細化を可能にした。また、立体ホログラフィの原理検証を行うため、画素ピッチ1μm、画素数2万×2万の磁性ホログラム生成技術を実現。理論値に沿った37°という広視域再生を実証し、動画ホログラフィに必要な基盤技術の確立という大きな成果を挙げている。

「私たちが目標とする画素ピッチ1μmのSLMは、8Kスーパーハイビジョンクラスの画素数で作っても、画面サイズが1cm角にも満たないほど高密度のデバイスです。将来的に大画面化を想定すると、超多画素化は必須であり、個々の素子の動作速度、メモリ機能の有無は解決すべき大きな課題でした」と、町田上級研究員は話す。

|