激減する海中林の保全と効果的な育種のため、アラメの環境適応DNAの耐性を予測・選抜する

|

『海中林保全手法の開発 -地域内ゲノミック選抜の有効顕彰-』 <第33回(令和6年度)助成> お茶の水女子大学 基幹研究院・自然科学系・ライフサイエンス専攻 理学部・生物学科 お茶の水女子大学附属中学校 校長 教授 嶌田 智さん (理学博士) 1995年、山形大学理学部生物学科卒業。97年、北海道大学大学院理学研究科生物科学専攻 修士課程修了。 2000年、同大学院博士課程修了後、同大 実験生物センター助手。01年、同大 先端科学技術共同研究センター 助手。05年、同大 創成科学共同研究機構 助手。 07年、同機構 助教。 08年、 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 准教授。19年、同大 基幹研究院自然科学系 教授、現在に至る。 研究歴:緑藻アオノリ、マリモ、褐藻ヒジキ、ウミトラノオ、 紅藻アサクサノリ、オキチモズクなどの大型藻類に注目した保全生態学、 系統地理学、 環境適応分子進化学を研究。 その成果は、 学会、 国際セミナー、英文原著論文、和文の論文や著書、研究室HP等で積極的に公表。 受賞歴:2019年度エスペック環境研究奨励賞「海中林の保全・再生手法の開発 -忌避物質と高温耐性に注目して-」。 2002年沖縄ベンチャービジネス大賞奨励賞「海洋深層水による陸上海藻養殖ビジネス」。 趣味はテニス。 家庭では2人の娘のお父さん。為田教授 |

|

気候変動で海洋生物の危機、藻類が持つ遺伝的耐性のパワー

| ---- 藻類への興味や、研究を始められたきっかけをお教えください。 |

| まず、山形大学に進学した時、最初に教わった先生の専門が植物プランクトンでした。それで、水生プランクトンが面白そうで研究し始めたのですが、そのうち、藻類などの水生植物に興味が湧き、初めは分類から研究するようになりました。そうしたら、藻類は分からないことだらけで、しかも未発見の新種も多い。けれど研究者が少なくて、かえって研究のやりがいを感じていました。そうこうしている内に、その先生が退官されることになり、その際、藻類の権威の教授が北海道大学におられるというお話しを聞きました。そこで、思い切って北大へ行くことにしたのです。北大で最初の研究は、震災直後の淡路島での海藻類全般のフィールド調査でした。結局、この海藻研究に5年間にわたって没頭して、海藻のDNA研究が専門となりました。振り返ってみれば、先生方とのご縁のおかげですね。 |

| ---- 温暖化による海藻の変化に着目されたのは、なぜですか? | |||

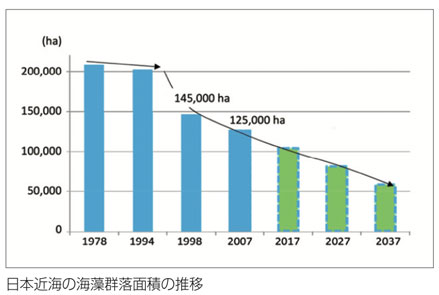

藻類は陸上植物同様に、酸素を発生させ、有機物をつくる光合成を行っています。そして、水生動物の餌や生育場所を提供する一次生産者として水域生態系を支え、海洋生物の生存基盤になっています。大型の褐藻コンブ目の藻類は、世界の海岸線の約25%に分布し、群落は“海中林”と呼ばれ、熱帯雨林を凌ぐほど生産力が高い生態系です。人類も、漁業だけでなく多面的に恩恵を受けています。ところが現在、世界中で海中林の衰退が起き、今後も悪化が予想されています。日本の水産庁の調査では、ほぼ全都道府県で藻場の衰退が報告されています。その主要原因は海水温上昇です。また、高水温で遺伝的多様性の損失や生産量の減少が起き、さらに暖海性の藻食動物の魚介類などがやってきて、食害が急増しています。たとえば褐藻のアラメでは、日本の太平洋側の生育南限は静岡の下田あたりですが、年を追うごとに衰退し、今はほとんど見つかりません。そのため、海藻類の高水温ストレスの状況、高水温応答や被食 (食害) 抵抗性などを詳細に解析し、それら「耐性能」に着目した保全活動への早急な着手が必要なのです。

|

海藻類では世界初、ゲノミック選抜の有効性検証

| ---- では、アラメの「耐性能」の解析は、どのように行うのでしょうか? |

| 褐藻アラメは個体によって、 高水温に強いか弱いか、その光合成活性に個体差や地域差があることが分かっています。 さらに、 そのような高水温ストレスで、発現を変動させる遺伝子の検出と、 被食防御物質 (食害からの回復促進などの自己防衛成分) と考えられるフロロタンニンやケイ素の量の個体差や地域差の検出も可能です。こうした「適応遺伝子の耐性能」を、ゲノムワイドなSNPsデータ (個体によってDNA配列の1塩基が異なるという部分情報) から、 予測 (ゲノミック予測)します。 それを用いて地域内で株を選抜交配し、育種 (ゲノミック選抜) ができれば、効率的かつ効果的に海中林の保全ができると考えました。このゲノミック予測には、大量の個体の各種耐性データとSNPsデータが必要ですが、活用すれば各地域ごとの環境適応力を評価できます。 |

| ---- 実際に、 ゲノミック予測で、ゲノミック選抜は可能ですか? | ||

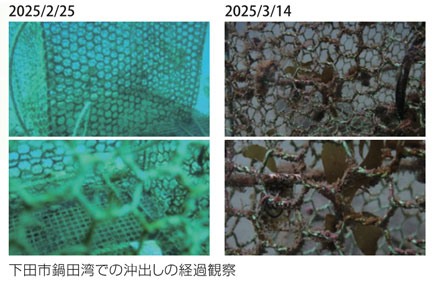

今回、福岡県糸島、静岡県下田、宮城県南三陸から採集し、生きたまま苦心して運んだ126個体のアラメから、高水温耐性の指標の光合成活性、呼吸活性および被食抵抗性に寄与するフロロタンニン量およびケイ素量の、個体差と地域差を検出することができました。次に、これらの個体から手作業で一個ずつ何度も高品質のDNAを抽出し、半年をかけて、ゲノムワイドSNPsデータを取得しゲノミック予測を行いました。結果として比較的、明瞭に解析された予測のもと、高水温耐性が最低・最高になるようなSNPを特定することができました。さらに、下田市鍋田湾の筑波大学下田臨海実験センター前浜の海洋基地で、アラメ系統保存株(胞子体)を沖出し(海洋で育種)して成長を確認することもできました。次のステップでは、高水温耐性が最低・最高になるようなSNPを持つ系統保存株(配偶体)ペアを交配させ、系統保存株(胞子体)を作出し、ゲノミック選抜の有効性が検証できる見込みです。このような検証は、天然の海藻類では世界初になるようです。

|

予測から最適候補を選別交配、高耐性能アラメ株で海中林の造成へ

| ---- 今後のご研究や新展開があればお教え願えますか? | |

次の段階で、天然海域での最適栽培方法の検討を開始し、実際のゲノミック選抜で育種したアラメ株の藻場造成に備える計画です。将来的には、多様性も考慮して複数の高耐性能アラメ株を育種し、伊豆半島南部近辺で、地元の小中学生やNPO、水産試験場、漁協と共同してアラメ海中林の造成を実施。気候変動に対応する効果的な対策を実証できればと思います。今後、まだ世界的に完了していないアラメの全ゲノム解読が発表されれば、より綿密なゲノミック予測ができるだろうと考えます。また教育者として、子供たちにSDGsやSWGsのテーマのもと、植物や藻類研究の大切さや面白さを伝えたいですね。研究の成果をカタチにして残せればと思います。

(取材日 令和7年6月10日 文京区・お茶の水女子大学 理学部) |