ビッグデータ時代を支える技術… そのもう一つの要が“ストレージ”にある |

ICT界で今注目されているのがビッグデータ。ネットワークやクラウドによるeコマース、通信・購買行動・医療記録等々企業や機関、個人が生みだす情報量は毎年40%〜60%も増え続け、2020年には40ゼタバイト(1兆の10億倍)にもなると予測されている。加えて宇宙・気象・生物・創薬等の科学研究、資源探査、さらにはエンターテインメント等の分野で蓄積されるデータ量も飛躍的に増大している。

そのビッグデータの戦略的・有効な活用には、集計・認識・分析等のより高度なデータ処理能力向上が必要となる。同時に、膨大なデータのアーカイブやバックアップのため、ストレージメディアには大容量で長期保存性、コスト面に優れること、オフサイト保管が容易で災害等の不測事態時にもデータ消失を回避できることが強く望まれている。そんな中、その価値が見直され、市場を拡大しているストレージメディアが磁気テープである。中でも富士フイルム記録メディア研究所(以下記メ研)が開発・量産化に成功した「バリウムフェライト(BaFe)磁性体を用いた大容量データテープ」が、ビッグデータ時代のストレージ領域をまさに席巻しようとしている。

|

可能性をひたすら信じ、1992年にBaFe磁性体研究をスタート |

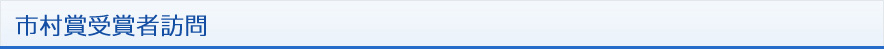

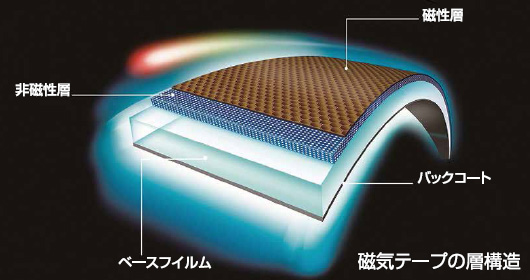

磁気テープは、テープ表面に塗布された磁性層に含まれる磁性体を磁化する(磁力を与える)ことでデータを記録する。この磁性体粒子が微細であるほど記録の高密度化=データの大容量化が可能となる。記メ研がBaFe磁性体の研究に着手したのは1992年。当時主流であったメタル磁性体(鉄コバルト合金:MP)は、形態が針状で、磁力の強さがその形状に依存すること、また酸化(錆)防止の保護膜が必要なことから、微細化するほど保磁力が低下する弱点があると考えていた。これに対しBaFe磁性体は、六角形の板状で、磁力の強さが粒子の形状に依存せず、もともと酸化物のため酸化による劣化がない。「塗布技術の改良等でMPを使ったテープの高性能化を進める一方、その技術的な限界も予測していました。ポストMPとしてのBaFe磁性体の可能性をひたすら信じ、早くから研究を進めていたのです」(記メ研所長・野口さん)。

実際、MPテープは前述の弱みから容量増大の限界に達しつつあり、大容量化や低価格化の進んだHDDが、ストレージの主役になると思われたが、2006年以降、BaFeテープ実用化への活動は一気に加速する。

|

かつてない大容量磁気テープ開発に成功! ドライブ側の技術にも踏み込んで商品化 |

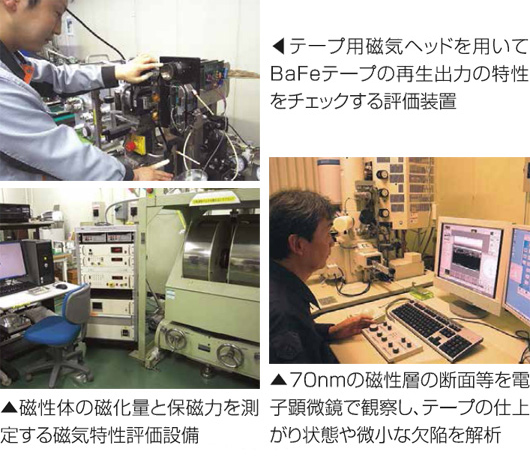

磁気テープの大容量化におけるキーワードは「小さく・均一に・薄く」。"小さく" は磁性体粒子の微細化。BaFe磁性体の磁力発生の原理、保護膜不要の特性を活かし、保磁力を維持しつつMP比で約70%、2100nm3(n:ナノ、10億分の1m)の粒子体積を達成。"均一に" は磁性層表面の平滑化。平滑な磁性面を得るには微細化粒子を1粒ずつ分散させる必要があるが、BaFe磁性体は板面同士が凝集しやすく分散が困難だった。ここでは新規に開発した分散剤や最小限の結合剤を吸着させ、凝集を解消する分散技術を開発した。そして"薄く"は磁性層薄層化。従来は100nm以下に薄層化すると磁性層と非磁性層間の界面の乱れから記録信号のノイズが増大したが、50nm厚の磁性層を均一に塗布する新塗布技術で、それを1/10以下に抑制した。「併せて高速・広幅塗布から裁断までの生産技術を確立し、量産体制を整えました」(記メ研研究マネージャー・萬代さん)。

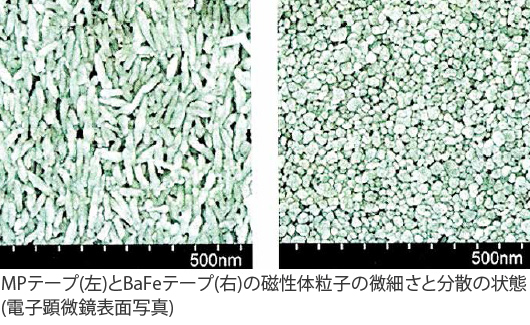

BaFe磁性体はMPとは異なる特徴を持っている。MPで最適化されたドライブ条件ではそれを活かすことができないため、ドライブ側の技術にも踏み込み、システムとしてすり合わせながら開発する必要がある。ドライブメーカーはリスクのあるBaFe開発に当初難色を示したが、富士フイルムはBaFeの特長を引き出せるようヘッドや信号処理等の評価技術も整え、その性能をデータで実証。技術ロードマップを描くことで次世代の本命技術であることを世の中に示した。2006年よりドライブメーカーとの共同開発を開始。MPテープカートリッジ1巻当りの記録容量は2〜3TB(テラバイト)が限界とされる中、BaFeを用いたテープで8.5TBという大容量テープの商品化を達成している。「BtoBでは下流側がイニシアティブをとるのが普通だが、今回、材料メーカーである上流の我々が下流のドライブメーカーを動かすという事例を作った。これも特筆すべき成功要因です」(知的財産本部シニアエキスパート・斉藤さん)。

|